Cuando se habla de emisiones de gases de efecto invernadero, piensa uno en automóviles, aviones, industrias… Sin embargo, la deforestación representa, por sí sola, más del 15 por ciento de las emisiones. En Madagascar, un proyecto piloto del WWF y de Good Planet quiere combinar la lucha contra la deforestación y la ayuda para el desarrollo

Ghislaine Ribeyre – Parismatch.com

(Tomado de Paris Match. Traducción de Félix Ramos Gamiño)

Mientras que en Durbán se estancan las negociaciones de la ONU sobre el clima, María planta árboles bajo el cielo de plomo de Madagascar. Entre las especies que planta, figuran los Alluaudia Ascendens, curiosos árboles de tallos endémicos en esta región del sur de la isla, cerca de Fort-Dauphin, muy utilizados para la construcción de cabañas. María tiene 50 años, “más o menos”, -dice, al tiempo que sonríe. Ella cuenta en verdad, en medio de una población en que la gran mayoría es analfabeta, -y aunque jamás haya oído hablar de los reportes del GIEC, ella, a lo largo de su vida, ha constatado lo mismo que los climatólogos: “mientras más retrocede el bosque, menos llueve y se siente más el hambre”. Aun cuando la relación no sea tan directa como María piensa, la desaparición del bosque, que almacena el carbono, tiene un impacto sobre los cambios climáticos.

Cuando se habla de las emisiones de gas de efecto invernadero, uno piensa con frecuencia en la industria, en los automóviles, en los aviones. Ahora bien, la deforestación representa el 15 por ciento de dichas emisiones en todo el mundo, tanto como el sector de los transportes en su conjunto. Las cumbres anteriores sobre el clima han desembocado en la creación del programa REDD, que permite a los países en vías de desarrollo recibir remuneraciones de parte de los países ricos, para que preserven sus bosques. Pero, la puesta en marcha de los primeros proyectos plantea multitud de preguntas: ¿qué métodos utilizar para obtener resultados a largo plazo, y cómo contabilizar las toneladas de CO2 “economizadas” gracias a la lucha contra la deforestación?

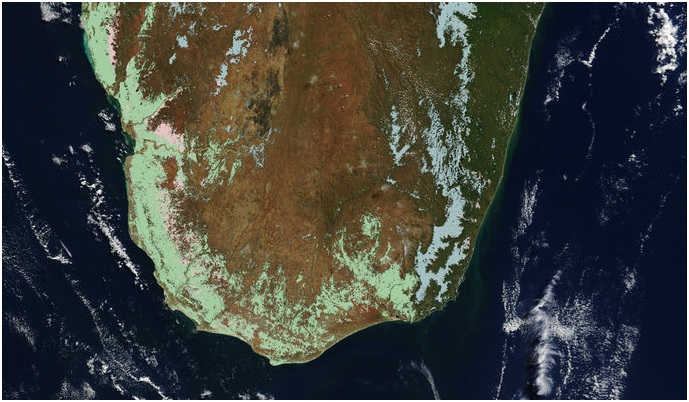

En Madagascar, un programa piloto, conducido por Good Planet, la ONG de Yann Arthus Bertrand, y el World Wildlife Fund (WWF), intentan dar las respuestas. Desgraciadamente, el país es un laboratorio ideal: ha visto desaparecer entre el 50 y el 90 por ciento de su cubierta forestal. La larga cinta verde que atraviesa la isla de sur a norte, ha retrocedido como con pesadumbre. Vista desde un avión, da la impresión de que, en tramos, ha sido comida por las termitas. Y por aquí o por allá se alcanza a ver cómo se eleva al cielo una columna de humo.

Convencer a la población de abandonar la cultura de las quemas

En Madagascar no hay, como en Brasil, trasnacionales “malvadas” que mordisquean los bosques para transformarlos en campos de cereales. Cierto, los traficantes talan ilegalmente los bosques de palo de rosa, muy apreciado por los chinos, pero el “sospechoso” número uno es la cultura de las quemas. Cada dos o tres años, las familias queman una pequeña parcela de tierra, para cultivarla; después, cuando se hace menos fértil, la abandonan. Aquí no hay gigantes agroalimentarios, sino familias muy pobres, y una agricultura de subsistencia –mandioca- que no impide la desnutrición. El reto del programa de Good Planet y del WWF, lanzado en 2008, consiste en preservar 500 mil hectáreas de bosques secos y húmedos, de los 13 millones con que cuenta Madagascar. El proyecto es financiado con cinco millones de euros exclusivamente por Air France. Se quiere que sea modelo en todos sus aspectos. Mientras que otras ONG financian sus proyectos con la venta de créditos carbono de la selva malgache a multinacionales, como Dell y Mitsubishi, Air France está determinada a invertir, sin contraparte en equivalente CO2.

Para luchar contra la deforestación no basta con reforestar. Es necesario convencer a las poblaciones de abandonar la tradicional cultura de las quemas, para dedicarse a la cría de aves, a la apicultura o al cultivo de hortalizas; animarlas a reforerstar, como lo hace María, al tiempo que dejan crecer, en ciertas zonas, sus árboles para la producción de leña. Existen regiones, como en el sur de la isla, donde el 80 por ciento de las familias viven en extrema pobreza, sin agua corriente ni electricidad. Maminiaina Rasamoelina, responsable del proyecto del WWF, explica que “queman para sobrevivir; así pues, no se trata de imponerles lo que sea. Primero se les pregunta qué actividades alternativas les gustaría realizar; después, se ayuda a los voluntarios, agrupados en asociaciones, y se les enseñan las técnicas de irrigación, métodos de crianza, apicultura… Esto no puede funcionar si no logran elevar su nivel de vida”.

Se trata de una revolución agrícola que exige esfuerzos constantes: el WWF emplea no menos de 70 personas, que recorren la región de aldea en aldea, para formar, explicar, escuchar, estimular, determinar los financiamientos…

En una aldea, cerca de la parcela en que trabaja María, Abel, consultor en apicultura, requerido por el WWF, imparte un curso a los hombres de la comunidad, sentado entre el polvo, enfrente de una cabaña: cómo instalar las colmenas, cuáles son las mejores temporadas para la recolección de la miel. Una vez que las comunidades están organizadas en torno a una o varias actividades, Maminiaina Rasamoelina y sus colegas organizan, en coordinación con las autoridades locales, una transferencia de gestión de las parcelas boscosas del Estado Malgache, a los habitantes.

Quedan, así, a cargo de los aldeanos, que en adelante serán responsables de su bosque; de expulsar los depredadores salvajes, y de vigilar que las riquezas del bosque se aprovechen en cantidades razonables. Paralelamente a estas actividades de campo, los especialistas de Good Planet han puesto manos a la obra a fin de evaluar las reservas de carbono de la selva malgache, y la reducción de emisiones que se lograría mediante el programa de conservación.

De hecho, ya existe un modelo de cálculo del carbono de los bosques, pero fue establecido en la Amazonia. No se puede afirmar que también sea aplicable en Madagascar o en África. A fin de verificarlo, Romuald Vaudry, silvicultor francés, encargado del proyecto en Madagascar por parte de Good Planet, ha recurrido a viejos métodos efectivos: expediciones a pie a lo más profundo de la selva, entre las sanguijuelas y otros encantadores bichos, para medir el diámetro y la altura de los árboles, parcela por parcela; recolectar muestras de los diferentes árboles, a fin de calcular su densidad y, en consecuencia, su “contenido” de carbono.

Se pretende que el proyecto sea modelo, pero se plantea la pregunta de su reproducibilidad

Asimismo, a fin de multiplicar los resultados en una escala de 500 mil hectáreas, el equipo se ha apoyado en técnicas más modernas: imágenes aéreas y otras captadas vía satélite, así como en una tecnología revolucionaria: un radar aéreo, traído expresamente de la Universidad de Stanford, el cual funciona con un rayo láser. Después de muchas ecuaciones, he aquí el resultado: una reducción potencial de 17 millones de toneladas de CO2 en los próximos 20 años.

“Si hubiésemos utilizado el modelo de cálculo habitual, habríamos sobreestimado las reservas hasta en un 35 por ciento, en ciertas zonas”, subraya Romuald Vaudry. Su método de cálculo ya está a la disposición, de manera gratuita, de todos los actores de la lucha contra la deforestación en Madagascar y en otras partes.

Tres años después de haber puesto en marcha el proyecto, WWF y Good Planet consideran haber logrado sus sobjetivos, gracias a la transferencia a la población local, por contrato de gestión, de 200 mil hectáreas, y al hecho de haber “sensibilizado” a 16 mil familias. Dan por descontado que se producirá el efecto “mancha de aceite”: si algunos campesinos se ganan mejor la vida mediante la cría de gallinas o con el cultivo de legumbres, que quemando el bosque, otros los seguirán.

Pero, si se quiere que el proyecto sea modelo, se plantea entonces la cuestión de su reproducibilidad. Se han necesitado cinco millones de euros, más de 70 personas y miles de horas de trabajo para intentar la preservación de 500 mil hectáreas. Ahora bien, de acuerdo con WWF, el planeta está en peligro de perder, de aquí al año 2020, 55.5 millones de hectáreas de áreas verdes. Después del fracaso de Copenhague, debido al estancamiento de las negociaciones internacionales, algunos defensores de los bosques contemplan la posibilidad de volverse hacia el sector privado.

“Nuestro principal objetivo es que el componente carbono bosque se integre al acuerdo pos-Kyoto”, explica Jean-Paul Paddack, director de las iniciativas mundiales de WWF international. “Sin embargo, también reflexionamos sobre los medios para iniciar la marcha. Tenemos los planes de trabajar con grandes bancos, como el Crédit Suisse, BNP Paribas y Goldmann Sachs, a fin de desarrollar instrumentos financieros específicos, ‘obligaciones forestales por ejemplo, que permitirían al sector privado invertir en la conservación de los bosques”.

De ahí la importancia de proyectos piloto, como el de Madagascar, que permiten aportar una cifra precisa sobre las toneladas de CO2. Empero, el “mercado” del carbono bosque aún es tímido, expresa Johannes Ebeling. Este especialista de las finanzas carbono, consultor independiente en Madagascar, trabaja precisamente para inversionistas privados que buscan proyectos en la región: “Ellos se muestran aún muy desconfiados. El éxito de los programas de preservación del bosque depende de muchos factores: la evolución de los métodos agrícolas, el crecimiento de la población, la acción del Estado, la situación política. Teóricamente existe un mercado, pero descansa demasiado en la esperanza de un acuerdo internacional. Decididamente, no nos queda sino tocar madera”.